Anders als der Titel nahelegt, geht es in Michael Frieds Buch weniger darum, weshalb Fotografie als Kunst so bedeutend ist wie nie zuvor, als um die Positionierung des bedeutenden amerikanischen Kunsthistorikers als (um es vorwegzunehmen: nicht ganz so bedeutenden) Fotografietheoretikers. Das umfangreiche Buch verliert sich alsbald in einem immer unübersichtlicher werdenden Mantra von wiederholten Titelnennungen und Querverweisen auf einen frühen und wegweisenden Essay Frieds zum Minimalimus in der Kunst ( Kunst und Objekthaftigkeit, 1967) und andere, eigene Schriften. Zumindest einem europäisch erzogenen Ohr wird bei soviel Selbstlob schon nach den ersten Seiten unbehaglich und auch das Ende des Buches, wo Fried darlegt, alle vorgestellten fotografischen Werke bestätigten Positionen seines Minimalimus-Essays stimmt da nicht glücklicher. Weiterlesen

Archiv des Autors: agk

Licht-Einfälle. Welterkenntnis im Medium der Fotografie

Aus Anlaß der Buchveröffentlichung von Guido Baselias Fotobuch „Light Fall“ zeigt die Galerie Andres Thalmann bis zum 03.05.14 eine Auswahl seiner Fotographien. Wortlaut meiner im Begleitprogramm zur Ausstellung am 10. April 2014 gehaltenen Rede:

Fotografie bringt uns nicht nur längst entschwundene Augenblicke der Vergangenheit näher, sie konfrontiert uns auch mit einer Betrachtungsweise, die ein Stück weit die unsere ist, darüber hinaus aber explizit visuelle Strukturen erfasst. Diese sind in einer Situation, einem Geschehen zwar bereits angelegt, werden aber für uns erst auf der Aufnahme reflektiert. Einzelheiten und Ausschnitte, Kombinationen und Licht-Schattenverhältnisse werden sichtbar, die unsere Augen, die ihre Aufmerksamkeit im Alltagsgeschehen auf viele Faktoren gleichzeitig richten müssen, nur selten wahrnehmen können.

Zeitlichkeit spielt indes nicht nur für die Kapazität unserer Augen eine Rolle, sie bildet auch die immer wieder neu zu ergründende Faszinationskraft der Fotografie. Weiterlesen

Guido Baselgia: Light Fall

In eigener Sache: Im März 2014 erscheint Guido Baselgias Fotobuch „Light Fall“ zu dem ich einen der Begleittexte geschrieben habe. Im folgenden können Sie Auszüge aus der Verlagsankündigung lesen:

Guido Baselgia – Light Fall

Photographs / Fotografien 2006 –2014

Der bekannte Schweizer Fotograf Guido Baselgia realisierte im Laufe mehrerer Jahre ein aussergewöhnliches analog-fotografisches Projekt: Mit seiner Fachkamera fotografierte er in Norwegen, Feuerland, Ecuador und in den Schweizer Alpen Landschaften und Himmel im wechselnden Licht der Gestirne. Baselgias herausragende Schwarz-Weiss-Fotografien, die sich zuweilen bis zur Gegenstandslosigkeit auflösen, zeigen den Lauf der Sonne, die Bahnen der Sterne, aber auch Gebirge, Ebenen und Meere in verschiedenen Stadien der Dämmerung, in der Zeit der Tagundnachtgleiche oder in der Polarnacht. Auf einzigartige Weise werden so irdische Landschaften sichtbar wie auch astronomisch erklärbare Erscheinungen am Himmel – und damit ein Ausschnitt aus der ungeheuren Himmelsmechanik, die auch unseren Globus in Bewegung hält.

Dieser Bildband, der die exquisiten Barytabzüge des Fotografen möglichst originalgetreu zeigt, präsentiert die gesamte, seit 2006 entstandene Werkgruppe, begleitet von Texten der Fotokritikerin und Dozentin Andrea Gnam und der Fotopublizistin Nadine Olonetzky.

Herausgegeben von Nadine Olonetzky

Mit Beiträgen von Andrea Gnam und Nadine Olonetzky

Gestaltet von Hanna Williamson-Koller

Text englisch und deutsch

Gebunden

144 Seiten, 80 Triplex und

35 sw Abbildungen

31 x 30 cm

978-3-85881-420-3

sFr. 99.– | € 87.–

Erscheint im März 2014

Bilder vom Himmel und von der Erde Weiterlesen

(Update) Das Phantom des Palastes

Es wurden Bildern aus dem Fotobuch von Christian von Steffelin ergänzt.

Zwischen Anonymität und Heimat. Der fotografische Blick auf die Peripherie

In urbanistischen Diskussionen, die sich der Peripherie zuwenden, bleibt die künstlerische Fotografie marginalisiert. Dabei nimmt gerade sie die Besonderheiten des Gewöhnlichen in den Blick und schult das Auge für die Vielfalt kleiner Fluchten.

Die Mehrzahl der Bewohner einer großen, gar städtebaulich bedeutenden Stadt lebt heute nicht im Zentrum, sondern in Quartieren außerhalb der historischen Altstadt, in denen sich das Leben ganz anders abspielt als inmitten von glanzvoll restaurierten Bauwerken, malerischen Brücken und den Fußgängern zurückgegebenen Plätzen. Früher oder später kommt daher auch für den Städtereisenden, der nicht nur einem klangvollen Namen seine Referenz erweisen will, die Frage auf, wie sich der gewöhnliche Alltag der Stadtbewohner eigentlich gestaltet. Und als tatsächlich authentisch erweist sich dann eben nicht das kaum mehr bezahlbare Wohnen in der Altstadt, sondern das Leben in der Agglomeration, der Vorstadt, der Siedlung oder jener Mischform aus Stadt und Land, die in der Regel von beidem nicht eben das Beste mitgebracht hat.

In den Urbanistikdebatten der letzten 25 Jahre ist viel von „Bildern“ die Rede, inneren Bildern, welche den Bewohnern der Peripherie, die seit der von Thomas Sieverts in den späten Neunziger Jahren vorgenommenen Neubestimmung gerne auch „Zwischenstadt“ genannt wird, zur Selbstversicherung und Autonomie noch immer fehlen würden. Mehr und mehr wird der „Mythos der alten Stadt“ als ein durch Reiseberichte, Literatur und Malerei erzeugtes Sehnsuchtsbild deutlich, das sich von den tatsächlichen, historischen Lebensbedingungen in einer Stadt oder den restaurierten und sanierten Stadtkernen grundlegend unterscheidet. Zu laut, zu engräumig, zu umtriebig, zu stinkend, zu ungesund wären indes die früheren Städte für den heutigen westlichen Verfechter von Urbanität. Thomas Sieverts geht so weit, die Verdichtung von Lebens- und Arbeitssituation in der historischen Stadt mit der Lage in den dicht besiedelten Megatowns unterentwickelter Länder zu vergleichen. Weiterlesen

Vom Acker. Feldforschung: Der Fotoband „The Good Earth“

Zwei weißhaarige Menschen arbeiten auf dem Feld, der Mann hat einen Spaten in die feinkrummige Erde gestochen und schaut konzentriert auf die Hand der Frau, die sich bedenklich nah am Spatenblatt befindet. Sie steht dicht neben ihm, bückt sich mühsam vornüber, um mit der Hand ein durchwurzeltes Pflänzchen, ins Erdreich zu setzen. Mit Schirmmütze und jeansblauem Hemd gibt er den Prototyp eines Individualisten, während ihre Aufmachung in bequemen Schuhen und kurzärmeligem Shirt eher an aktive Freizeitgestaltung in Gemeinschaft denken lässt. Die beiden älteren Herrschaften pflegen indes keinen Garten vor dem eigenen Haus oder eine Parzelle im Schrebergarten, sondern bestellen einen weitläufigen Acker. Anfang und Ende des Feldes kann man auf diesem Foto nicht ausmachen, man kann nur ahnen, wieviel Arbeit noch vor ihnen liegen mag.

Zwei weißhaarige Menschen arbeiten auf dem Feld, der Mann hat einen Spaten in die feinkrummige Erde gestochen und schaut konzentriert auf die Hand der Frau, die sich bedenklich nah am Spatenblatt befindet. Sie steht dicht neben ihm, bückt sich mühsam vornüber, um mit der Hand ein durchwurzeltes Pflänzchen, ins Erdreich zu setzen. Mit Schirmmütze und jeansblauem Hemd gibt er den Prototyp eines Individualisten, während ihre Aufmachung in bequemen Schuhen und kurzärmeligem Shirt eher an aktive Freizeitgestaltung in Gemeinschaft denken lässt. Die beiden älteren Herrschaften pflegen indes keinen Garten vor dem eigenen Haus oder eine Parzelle im Schrebergarten, sondern bestellen einen weitläufigen Acker. Anfang und Ende des Feldes kann man auf diesem Foto nicht ausmachen, man kann nur ahnen, wieviel Arbeit noch vor ihnen liegen mag.

Etwas weiter im Buch (Andreas Weinand: The Good Earth, Peperoni Books) sieht man Mann und Frau im Winter: Dieses Mal thront er auf der Sitzschale eines offenen Gefährts, einer Art selbstständig gewordenem Anhänger mit Außenmotor. Dieser scheint Schwierigkeiten zu machen, er stochert am Anlasser, sie versucht das seltsame Vehikel von hinten im Schnee anzuschieben und wirft sich mit bloßen Händen gegen die Seitenbretter. Weiterlesen

Pleite: die Jahre davor, die Jahre danach

Die Szene, 2006 auf einem Kinderkanal ausgestrahlt, leitet Heinz-Stephan Tesareks Fotobuch „Zwischenzeit. Bilder entscheidender Jahre“ ein. Weiterlesen

Dialog der Bauwerke, Einsamkeit der Nutzer

Die zeitgenössische Architekturfotografie kennt ganz unterschiedliche Positionen

Architekturfotografie begnügt sich nicht mit der präzis erfassten Wiedergabe der Anatomie eines Gebäudes. Die Standpunkte reichen vom praxisorientierten Zugang über Freiräume der Imagination bis hin zum Augenmerk auf Rückbau und Absurdität entfesselter Bautätigkeit.

«Offenbar schlug ein kühner Architekt vor, als Brest nach dem Krieg in Ruinen lag, wo man schon alles neu bauen müsse, da sollten doch alle Einwohner das Meer sehen können: Man könne doch die Stadt im Halbkreis wieder aufbauen, nach hinten immer höhere Häuser, die Stadt bis an den Rand der Strände gezogen.» So setzt Tanguy Viels 2009 erschienener Roman «Paris-Brest» ein. Statt der Freigabe des Blicks und der Aufkündigung sozial differenzierender Höhenunterschiede sei es zu einem Wiederaufbau gekommen, der die Hafenstadt «kubisch und abgeplattet» erscheinen lasse «wie eine aztekische Pyramide abgeschnitten mit einem horizontalen Sensenhieb». Solch literarische Architekturkritik, die mit einprägsamen visuellen Bildern arbeitet, rüttelt an dem, was Architektur und Architekturfotografie im gelungenen Fall materiell und immateriell in Aussicht stellen: Freude am Ausblick, eine soziale Perspektive, die Reminiszenz an tradierte geometrische Formen, die aber auch wie hier zum Nachteil für die städtische Situation gegen den Strich gebürstet werden können.

Weiterlesen

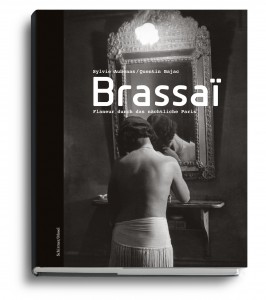

Bildmotive eines Nachtvogels: Paris in den Dreißiger Jahren

Regennasse Kopsteinpflaster, auf denen Lichtreflexe tanzen, Straßenlaternen mit gestreutem Licht, unter denen Mädchen warten, gusseisernes Stadtmobiliar von der Parkeinfassung bis zur Balkonbrüstung, überfüllte Bistros mit Spiegeln und ausgelassenen Pärchen an engen Tischchen, hingebungsvolle Liebespaare in Hut und Mantel, heute zum Teil ausgestorbene „kleine Berufe“ auf der Straße, die Akteure mit Schiebermütze und in Schnürstiefeln oder sogar in einer Art Uniform gesteckt: All das hat jahrzehntelang im zwanzigsten Jahrhundert das Bild von Paris geprägt. Scheinen in diesen Vorstellungen Bilder vom nächtlichen Paris auf, sind sie maßgeblich von den verhalten daherkommenden Aufnahmen Brassaïs bestimmt, der Anfang der dreißiger Jahre das nächtliche Paris „als Nachtvogel“ mit einer schweren Mittelformatkamera durchstreift hat. Mit dem Fotobuch „Paris de nuit“ (1932), das 64 sorgfältig ausgewählte Fotos zeigte und von einem Text des Schriftstellers Paul Morand begleitet war, wurde Brassaï „über Nacht“ berühmt. Einen profunden Einblick in dieses und andere Werke, auch Arbeiten aus dem Nachlass, die sich seinem großen Thema, dem nächtlichen Paris und einer sorgsam in Szene gesetzten Unterwelt widmen, gibt der zuerst bei Gallimard, jetzt bei Schirmer/Mosel aufgelegte und schön ausgestattete Band. Weiterlesen

Regennasse Kopsteinpflaster, auf denen Lichtreflexe tanzen, Straßenlaternen mit gestreutem Licht, unter denen Mädchen warten, gusseisernes Stadtmobiliar von der Parkeinfassung bis zur Balkonbrüstung, überfüllte Bistros mit Spiegeln und ausgelassenen Pärchen an engen Tischchen, hingebungsvolle Liebespaare in Hut und Mantel, heute zum Teil ausgestorbene „kleine Berufe“ auf der Straße, die Akteure mit Schiebermütze und in Schnürstiefeln oder sogar in einer Art Uniform gesteckt: All das hat jahrzehntelang im zwanzigsten Jahrhundert das Bild von Paris geprägt. Scheinen in diesen Vorstellungen Bilder vom nächtlichen Paris auf, sind sie maßgeblich von den verhalten daherkommenden Aufnahmen Brassaïs bestimmt, der Anfang der dreißiger Jahre das nächtliche Paris „als Nachtvogel“ mit einer schweren Mittelformatkamera durchstreift hat. Mit dem Fotobuch „Paris de nuit“ (1932), das 64 sorgfältig ausgewählte Fotos zeigte und von einem Text des Schriftstellers Paul Morand begleitet war, wurde Brassaï „über Nacht“ berühmt. Einen profunden Einblick in dieses und andere Werke, auch Arbeiten aus dem Nachlass, die sich seinem großen Thema, dem nächtlichen Paris und einer sorgsam in Szene gesetzten Unterwelt widmen, gibt der zuerst bei Gallimard, jetzt bei Schirmer/Mosel aufgelegte und schön ausgestattete Band. Weiterlesen

Nächtliche Spiele

Einführung zur Ausstellung „Play“ von Ellen Bornkessel, Zeche Zollverein Essen 2013

Wir verlassen nach Einbruch der Dunkelheit das Haus oder steigen aus einem Fahrzeug und schon tauchen wir ein in das Treiben der hell erleuchteten Stadt, werden selbst zu einem Teil des Straßenbildes, das wir vorfinden: Sind wir noch Zuschauer oder sind wir bereits schon Akteure?

Ellen Bornkessels Aufnahmen zeigen die Großstadt als nächtliche Bühne für ihre Bewohner. Die architektonische Umgebung der Semperoper in Dresden bildet den Auftakt zu gleich mehreren Bildern (Das Ereignis, Der Weg, Die Kurve, Die Nachricht): ein großzügig gestalteter Platz, hell erleuchtete Fassaden und ausladende Treppenaufgänge, ganz großes Theater – die Schauseite der europäischen Monopole, Inbegriff kultivierter Architektur und städtischen Lebens. Das meiste ist jedoch spätere Inszenierung nach historischem Vorbild: Die im Krieg zerstörte Semperoper wurde teilweise schon in der Nachkriegszeit wieder aufgebaut, dann originalgetreu 1985 rekonstruiert und mit Beleuchtungsregie wirkungsvoll in Szene gesetzt.

Die Wahl dieses Ortes kann in zweifacher Hinsicht als geradezu programmatisch für Bornkessels Arbeit aufgefasst werden. Ihre Liebe gilt dem Theater, sie hat Probe und Premiere der spektakulären „Promethiade“-Triologie, die in Essen, Istanbul und Athen aufgeführt wurde, fotografisch künstlerisch begleitet. Weiterlesen