In der legendären Becherklasse für Fotografie unterrichtet worden zu sein, ist der Karriere nur bedingt förderlich: Gerade Frauen werden bis heute gerne als deren „Schülerin“ wahrgenommen, sodass man sich wenig darum bemüht, ihre Bildideen, ihre Themen und ihre Ästhetik als eigenständige künstlerische Position zu würdigen. So auch im Fall von Tata Ronkholz, die obendrein aus finanziellen Gründen nur wenige Jahre ihre künstlerische Arbeit intensiv verfolgen konnte. Kennerinnen verbinden ihr Werk vor allem mit den „Trinkhallen“, den kleinen Büdchen im Kölner Raum und im Ruhrgebiet, die eine Mischung aus Kiosk und erweitertem Wohnzimmerausschank sind, Ronkholz’ Archiv umfasst dazu Hunderte von Schwarzweiß-Aufnahmen. Sie zeigen inmitten zeitspezifischer architektonischer Tristesse einen banalen, aber grell ins Auge fallenden Ort, an dem in der Fülle der auf kleinstem Raum zur Schau gestellten Illustrieren, dem Potpourri von Tabakwerbung und buntem Süßkram, im Zusammenspiel von Typografie und Bild ein Hauch von Werthaltigkeit zu spüren ist. Und dies, obwohl keine Menschen zu sehen sind. Letzteres kann man auf die Bechers zurückführen oder auf den ganz spezifischen beruflichen Hintergrund, den die Ausstellung in der SK Stiftung Kultur thematisiert und dem Julia Reich in einem Essay des Katalogs nachgeht: Ronkholz war Innenarchitektin und eine avantgardistisch- konstruktivistisch arbeitende Möbeldesignerin, die auch Produktfotografie betrieb – in menschenleeren Räumen. „Das Büdchen um die Ecke“, so Ronkholz, wolle sie in ihrer „ganzen Liebenswürdigkeit“ zeigen, man könnte sagen als eine Art von Erholung für ein an strenger Formensprache und visueller Beherrschtheit geschultes Auge. Ihren Sinn für elementare architektonische Formen und Details hatte sie zuvor schon in Aufnahmen aus der Toskana fotografisch unter Beweis gestellt, hier werden Ausschnitte von der Verwitterung ausgesetzten sakralen Bauten gezeigt, ihre steinernen Rundbögen, Friese und schwarzweißen Marmorbänder kontrastieren mit dem Straßenpflaster. Die Bildsprache ist klar und wohlüberlegt.

Indes gilt neben den Trinkhallen auch kleinen Ladengeschäften ihr Interesse. Einige Inhaber zeigen alles, was es bei ihnen zu kaufen gibt, wieder andere ordnen sehr akkurat und symmetrisch ausgerichtet ihre Waren und Werbeträger.

Neben den „Trinkhallen“ sind einfachst konstruierte, verschiebbare Industrietore, oder wie Ronkholz in ihrem Archivbuch ironisch festhält: „Industrieportale“ ein wichtiger Teil ihres Werkes. Diese Tore sind schmucklose, stabile Metallzäune. Sie stehen vor burgartiger, repräsentativer Industriearchitektur aus dem 19. Jahrhundert ebenso wie vor Baracken aus Wellblech, in denen jemand einen kleinen Handel betreibt. Frontal aufgenommen lässt sich das Werk der Kamera studieren, wenn Industriegleise, die durch ein Tor hindurchführen, sich in der Ferne zu schneiden scheinen. Tata Ronkholz beschreibt diesen Effekt an anderer Stelle: „Das Tor riegelt ab, doch man sieht die Welt dahinter. Der Blick durchs Gitter gleitet in den weiten Landschaftsraum und kippt dann in die Fläche zurück.“

Einige zarte Farbfotografien finden sich auch in Rankholz’ Werk, Aufnahmen von Schaufensterauslagen in Tapetengeschäften, hier interessieren die zylinderförmigen Rundungen der arrangierten Tapetenstreifen und die feinen Nuancen in der Anordnung. Gemeinsam mit Thomas Struth entstand auch ein dokumentarisches Projekt: Die beiden fotografierten den Düsseldorfer Industriehafen kurz bevor er zurückgebaut wurde, um anderen städtebaulichen Konzepten zu weichen. Tata Ronkholz’ Werk in seiner Komplexität und warmherzigen Lebensnähe zu entdecken, ist eine Bereicherung für die Fotografiegeschichte und es ist höchste Zeit darüber nachzudenken, weshalb Frauen, die eine gute Ausbildung genossen haben, wegen dieser Ausbildung gerne als „Schülerin von“ abgetan werden.

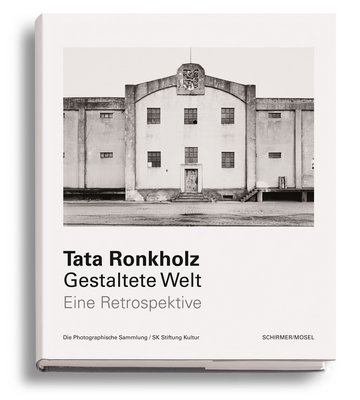

Tata Ronkholz: Gestaltete Welt. Eine Retrospektive. Hrsg.: Die Photographische Sammlung/SK Stiftung Kultur u.a., 256 S., 210 Abb. 49,80 €

Zuerst erschienen in PHOTONEWS Mai 2025 Nr. 5/25